INDEX

「クランド」とは、全国各地の酒蔵と協力して開発したオリジナルクラフト酒(しゅ)を販売するオンライン酒屋。「クラフト酒」とは、小規模生産で、つくり手のこだわりが詰まった個性豊かなお酒のこと。「お酒の新しい価値をつくり、世界中のあらゆる人々の人生に、楽しさ、豊かさ、幸せを届ける。」のミッションのもと、本記事で紹介する「ソースコード」をはじめ、日本酒、梅酒、果実酒、焼酎など、500種類以上のクラフト酒を取り揃えている。独創的なアイディアをもとに「お酒の個性」と 「お酒の質」を両立しており、お酒に詳しくない人でも、好奇心の向くままに直感で、新しいお酒との出会いを楽しめる。

<オンライン酒屋「クランド」>

─日本酒「ソースコード」の開発経緯を教えてください。

遠山氏(以下、敬称略):起点は弊社のエンジニアチームのメンバーで、「ソースコードがラベルに書いてあったら読みながらお酒を飲める」というアイディアがもとでした。エンジニアのコミュニティは活発に情報発信や情報交換をする文化があるから、そこで話題になる商品が造れたら面白いのでは、 という流れで商品化につながりました。

─エンジニアチームの声が起点だったというのは面白いですね。

私たちはもともと商品開発のアプローチに特徴があり、社内やお客様の「こんなの飲んでみたい」「こういうお酒を造って みたい」という声をもとにアイディアを出して、商品化を進めていくことが多いです。商品開発チームだけで作るのではなく、会社全体、さらにお客様も一緒になって商品を作り上げています。売れるかどうかを徹底的に市場調査していくというよりは、スピード感重視で「それいいね」「面白いね」と誰かが共感したらすぐに商品化まで持っていきます。そのような企業文化の中で開発された商品のひとつが、日本酒「ソースコード」でした。

─「ソースコード」を開発する際に、工夫した点や苦労した点を伺えますか。

遠山:使用した言語と、仕掛けのところは工夫点です。興味を持った方が、どこまで自分事にしてソースコードの解読をやりたいと思ってくれるかが大事なので、言語はJavaScriptを選択しました。JavaScriptなら、開発環境がない方でもブラウザで実行できますし、文字列の出力をさせるギミックの設計がしやすい言語だったからです。その上で、さらにどうしたら謎解きのような感覚で楽しみながらやってもらえるかを考え抜きました。

─ラベルにソースコードを書く、というのがアイディアの起点だったということですが、どのようにして最終的なデザインに落としていったのでしょうか。

遠山:商品企画チームのメンバーにエンジニアの知識はないので、「ソースコード」については社内のエンジニアと連携しながら開発を進めていきました。パソコンの画面に表示されるソースコードをいかにラベル上で表現するか、配色はどうしたらエンジニアの心をくすぐれるか、などのコミュニケーションには時間をかけました。

─まさに、エンジニアの心をくすぐるデザインが秀逸だと感じます。実際にギミックを解いていくと、二重の謎が仕掛けられている、という部分に非常にワクワクしたのですが、あの仕掛けはどこから生まれたのでしょうか。

遠山:実は、もともとはメッセージが出るところで終わる予定で開発が進んでいたのですが、リリースの直前にテストをしていたら、メッセージのスペルミスがあるという重大なバグが見つかりまして 。既にラベルの印刷も終えた段階だったので、修正と刷り直しをすると結構な時間がかかってしまう状況でした。ならば、いっそのことバグを逆手に取って、さらに仕掛けを入れてしまおう、となり、そこからリリースまでの期間で、最後の仕掛けを作りこみました。

─エンジニア風に言うとバグを直すのではなく、逆手に取って追加の機能開発をしてしまった、ということですね。その発想自体がエンジニアに寄り添った商品だと感じます。

遠山:そうですね。エンジニアってバグが見つかったときにひそかに心躍る、というのがあると思うので、あえてバグを残すことが発信のきっかけにもなるかもしれない、というプラス思考に転換したのがポイントだったと思います。もしこれが大手のメーカーであれば、1回リリースを止めて修正して、という対応をすると思うのですが、私たちは規模の小さい会社だからこそフットワーク軽く、その場の意思決定で物事を進められるので実現できたことだと感じています。

─エンジニアだけでなく、ものづくりの現場に向けてもメッセージ性のあるお話ですね。ラベルや仕掛けの他にも工夫点はありましたか。

遠山:私たちは酒屋なので、面白いというだけでは駄目で、きちんと「お酒の美味しさ」という中身が伴っていて、なおかつラベルと味わいに何かしらの因果関係をつけたい、ということは常に考えていました。そのために、ソースコードの味って何だろう?という部分は社内で議論を重ねました。

─御社のECサイトの商品紹介文にも、そのこだわりが垣間見えますね。実際に私も飲ませていただきましたが、とても美味しいお酒で感動しました。

遠山:ありがとうございます。

日本酒「ソースコード」の商品紹介文。同社のこだわりが伝わってくる。

─日本酒「ソースコード」は、2024年1月にリリースされました。発売後のユーザーの声や反応はどのようなものでしたか。

遠山:実はリリースまでは、本当に売れるのか、という不安もありながら発売日を迎えたんです。ところがリリースしてみたら、反応や売れ行きは予想を超えるもので、体感的には想像の10倍ぐらい反響がありました。お客様がたくさんコメントやSNS上の投稿をしてくださって、私たち自身がびっくりする商品となりました。

─謎解きの部分、特に二重のギミックについてはどのような声がありましたか。

遠山:スペルミスから発生した二重のギミックの部分が評価されていたと感じます。あえてバグを残してギミックにつなげるなんて、という反響が多く見られました。

─前向きな解決をした部分がユーザーにも届いていたわけですね。楽しみ方、飲み方のシーンにはどのようなものがありましたか。

遠山:多かったのが、エンジニアの知り合いにプレゼントしました、という声です。エンジニア向けの商品なら、あの人にプレゼントしよう、と身近なエンジニアの存在を思い出してもらえるきっかけになったのかなと思います。あとは自宅でソースコードを読み解きながらお酒を飲む、というコンセプト通りの楽しみ方から、エンジニアで集まって飲み会をしながらみんなで解読しました、という方もいました。

─「ソースコード」起点の飲み会も開催されていたのですね。

遠山:はい。新しいお酒の楽しみ方を提案できた、というのは私たち自身も発見でした。

─対象のコミュニティをずらせば、商品のコンセプトをつまみにお酒を楽しむ、というシーンが他にも生み出せるかもしれないと感じます。

遠山:実はいま、特定のコミュニティを対象にした商品開発には力を入れているんです。例えば犬を飼っているコミュニティなど、ペットや趣味のコミュニティは無限にあるので、そこに向けてピンポイントで刺さるような商品はいろいろと造れる のではないかと思っています。

─エンジニアや購入者以外からの反響はありましたか。

遠山:ユーザーの反響ではないのですが、「ソースコード」は、会社の商品開発の体制や考え方が転換されるきっかけになった商品だといえます。以前は社内から商品企画チームにアイディアを伝えて、面白ければ採用、くらいの連携だったのが、今は社内全体でアイディアを考えよう、という形に変わりました。具体的には、部署横断で4人くらいのグループを作って、それぞれのグループで商品企画の内容を詰めていく、という時間を作って います。企画の考え方も、マスに向けた間口の広いお酒ではなく、特定の方に深く興味を持ってもらえるお酒を企画する割合が増えていると感じています。

─そのように柔軟にアプローチを変えていけるのは、販路がECサイトメインであるということも関係されていますか。

遠山:そうですね。お店だったら、例えば近くのスーパーでたまたまお酒コーナーを見た、というように商品を知っていただく機会があると思うのですが、ECサイトは目的がないとアクセスしないですよね。商品が話題になって、人に紹介したい、プレゼントしたい、などと思ってもらう必要があるので、なにか「興味を持ってもらうきっかけ」がある商品を作っていく必要があると感じています。

─「ソースコード」以外に、おすすめのコンセプト商品はありますか。

遠山:「理系兄弟」というロングセラーの商品がおすすめです。理系の酒蔵さんが手掛けている商品なのでこの商品名なのですが、実はラベルの中に、「Σ」「π」など、理系には馴染みのある記号が紛れ込んでいて、幅広い方に興味を持っていただけている商品です。日本酒の中では一番人気ですね。

─多くのコンセプト商品を手掛けていらっしゃるわけですが、若い人がお酒を楽しむきっかけとして、御社の商品があった、というエピソードがあれば教えてください。

遠山:若い人は毎日飲むという習慣がない方が多いのですが、「クランド」 で気になる商品を買ったことで、週末のご褒美として飲む機会が増えて、お酒を定期的に飲むようになりました、というような声もあります。「クランド」 はお客様層が特徴的で、一般的にお酒のメーカーや販売店では40~50代がボリュームゾーンですが、私達の場合は20~30代が8、9割を占めているので、新しい飲酒層に リーチできていると考えています。

─ユーザーの興味を引く商品を開発するために、情報収集やマーケティングはどのようにされているのでしょうか。

遠山:SNS、特にXやTikTokはリアルタイムなトレンドがわかりやすいので参考にしています。あとは、直接お客様の声を聞くことが大切だと考えているので、「クランド」 が運営しているファンコミニティの中で、クランドのことやお酒のこと、趣味のことなどを自由に発信 していただいています。他にもお客さまへインタビューを行うなど、お客さまのリアルな声 から商品企画に繋げていく、ということが多いです 。

─ここまで、ユニークな商品企画アプローチや企業文化を聞かせていただきましたが、御社は元を辿ると、古くからある酒屋からスタートした会社ですよね。現在の業態に変化してきた中で、軸になっている考え方などあればお聞かせください。

遠山:おっしゃる通り、私たちは元々足立区にある町の酒屋さんがスタートになっています。昔はお酒を買うなら酒屋でしたが、今はスーパー、コンビニ、ECサイトなど多くの選択肢がありますよね。ですが、今はお酒離れも進んでいて、日本全国にある酒蔵が美味しいお酒を造って いるのに、まだ知られていないお酒もたくさんある 、というのが圧倒的にもったいない、という想いがありました。多くの方の手に美味しいお酒を届けていくためにはどうしたらいいかを突き詰めていった結果、日本全国の造り手とパートナーシップを結び、酒蔵の技術や地域の魅力を最大限に引き出した商品を一緒に開発し、個性豊かなオリジナルのお酒をクランドがオンラインで販売するという形にたどり着きました。

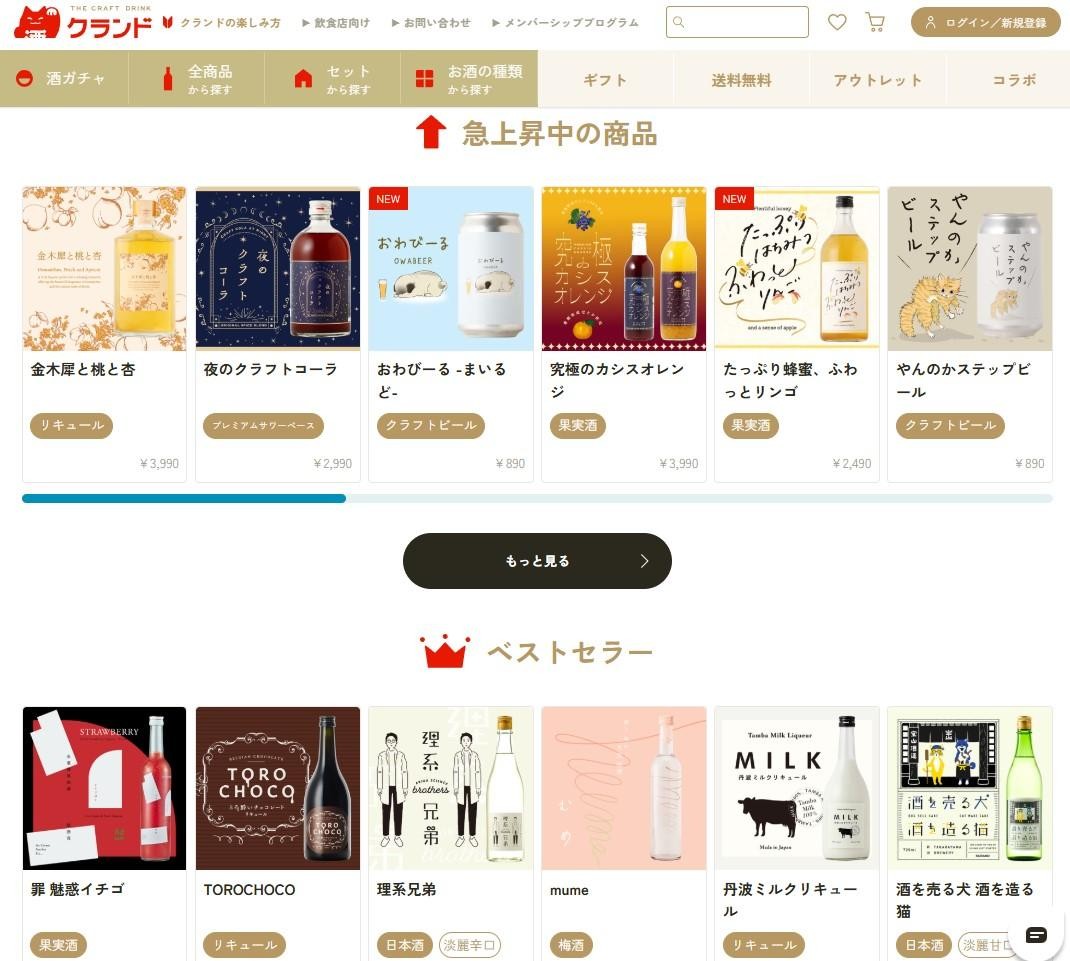

ECサイト「クランド」には、個性豊かなお酒が並ぶ。

─そのようにして築き上げてきた御社の文化の中で、特に大事にしていきたいことや、企業としての目標はありますか。

遠山:私たちはお酒をきっかけに、色々な方に人生に対してもっと楽しい、プラスになるものをお届けしたいと思っています。今はまだお酒に興味のない方でも、コンセプトをきっかけに手に取り、実際に飲んで美味しいと感じ、お酒の魅力を発見していただく、というきっかけがまだまだ作れる可能性があると感じています。そのために、お客様の目線で、新しい社会や今の時代にあった商品を開発して いくことが大事だと思っています。

─「ソースコード」のヒットから得た、今後の商品開発へ活かせる学びなどがあれば教えてください。

遠山:「ソースコード」をなぜここまで話題にしていただけたかというと、社内のエンジニアの声を元に開発したというのが大きいと思っています。やはり、知見のあるジャンルの方がメッセージ性も強い商品になるので、今後も社員それぞれのバックグラウンドを活かしながら商品開発をしていきたいです。

─エンジニアはなかなか日の当たらない職業、という所があるかと思いますが、「ソースコード」の開発を経てエンジニアのモチベーションなど、何か変化したことはありますか。

遠山:社内イベントの時などに自社のお酒を準備しておくことがあるのですが、「ソースコード」を置いておくと、エンジニアの人がソースコードを持って「これは俺の酒だ」と言っていたりします。普段はあまり主張したりしないメンバーが、自分の作った商品だ、と成果を発信しているのを見ると、「ソースコード」の開発に関わったことがモチベーションに繋がっているのかなと感じます。

─最後に、エンジニアと一緒にひとつの商品「ソースコード」を作り上げた御社の経験を通じて、エンジニアに向けて、社内で新しい価値を生むためのアドバイスなどがあれば教えてください。

遠山:「ソースコード」は、お酒が好きなエンジニアの視点で、どのような商品があれば楽しいのか、という着眼点でアイディアが出てきました。エンジニアに限らず、自分の業務の中で完結して、そこで成果を出していくということは大切ですが、自分の立場、バックグラウンドだからできること、という視点で考えてみると、会社全体にプラスになる、新しい価値が生まれていくことが多いのではないか、と思います。

日本酒「ソースコード」は当メディア「情シスのじかん」起ち上げ当初から注目しており、今回念願叶ってインタビューをさせていただくことができました。開発経緯を伺っていると「ソースコード」はユニークなコンセプトをきっかけにして、お酒との出会いを提供し、お酒の魅力をもっと知ってほしい、という確固とした企業文化と理念に基づいて生み出された商品だった、ということが見えてきました。だからこそ多くのエンジニアの心を捉え、話題になったのだとインタビューを終えて感じています。

情シスのじかんの読者のみなさんも、こだわりの詰まった日本酒「ソースコード」をぜひ楽しみながら味わってみてください。

30秒で理解!フォローして『1日1記事』インプットしよう!