グローバルセキュリティメーカーの株式会社サイバーセキュリティクラウドの調査によると、2024年1月1日〜12月31日における企業・団体のセキュリティインシデント件数は、121件と報告されています。

調査結果だけでも、約3日に1回の頻度でセキュリティインシデントが発生していることがわかるでしょう。

近年は、事業規模の大きさに関係なく多くのセキュリティインシデントが発生しており、より充実したセキュリティ対策が求められます。

各企業はユーザビリティとセキュリティレベルのバランスを考慮しながら事業運営する必要もあります。そのため、今後もサイバー攻撃が増加するなかでユーザビリティを維持しつつどのようなセキュリティ対策を講じるかも考えなければなりません。

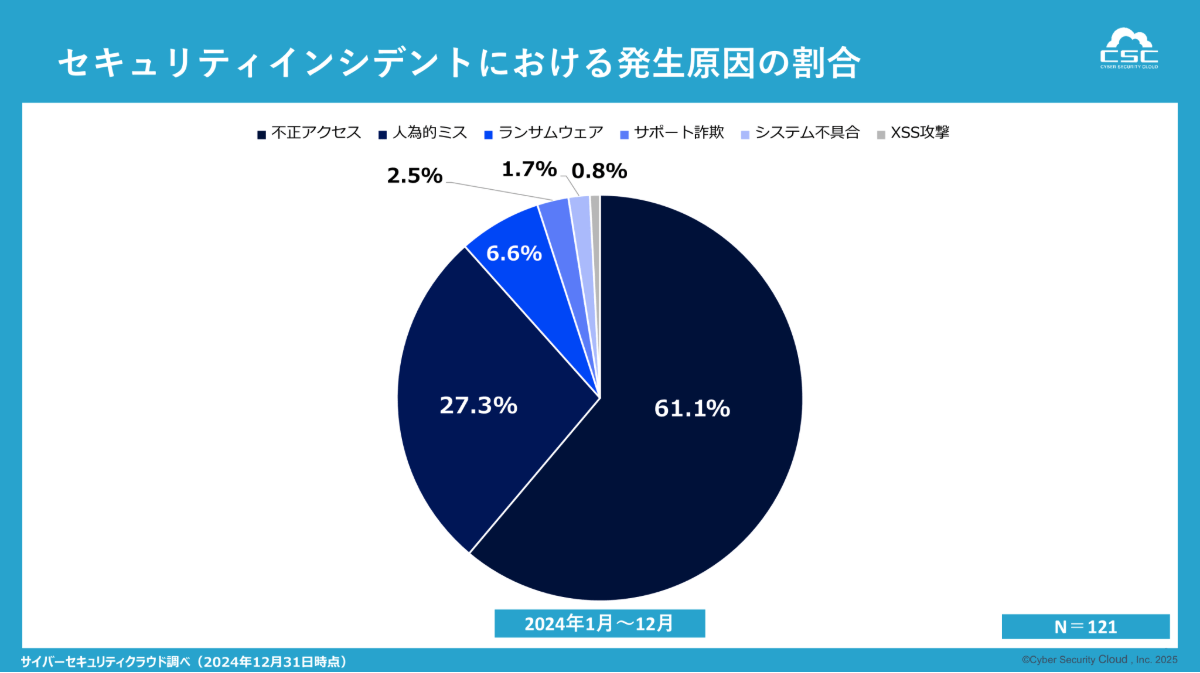

セキュリティインシデントが発生する原因として多いのは、次のとおりです。

● 不正アクセス

● 人為的ミス

● ランサムウェア

それぞれ詳しく解説します。

セキュリティインシデントのもっとも多い原因として、不正アクセスが挙げられます。

不正アクセスは、本来アクセス権限のない者がサーバーや情報システム内部へ侵入する行為です。攻撃者は主に、IDとパスワードを盗用して内部システムへ侵入し、重要な情報を不正に閲覧・改ざん・流出させます。

不正アクセスを通じて顧客情報が漏洩すると、企業や組織の信用が大きく損なわれます。損害賠償に発展した事例もあるため、不正アクセスは甚大な被害をもたらしかねません。

約6割を不正アクセスが占めているため、サイバー攻撃の手法は巧妙化しており、企業はより高度なセキュリティ対策が求められます。

不正アクセスに続いて多いのが、人為的ミスによるセキュリティインシデントの発生です。メールの誤送信やUSBメモリの紛失、ファイルの共有設定ミスなど、日常業務のなかで起きるミスがセキュリティインシデントにつながるケースも少なくありません。

株式会社サイバーセキュリティクラウドの調査でも27.3%を占めており、セキュリティインシデントの約3割に該当します。

人為的ミスを防ぐためには、機密情報の持ち出しに関するポリシーを定めたり、定期的な情報セキュリティ研修を実施したりすることが重要です。

セキュリティインシデントの3つ目に多いのは、ランサムウェアです。

ランサムウェアとは、データを不正に暗号化して利用できない状態にしたうえで、ファイルを元に戻すことと引き換えに金銭(身代金)を要求するマルウェアです。暗号化されたファイルを元に戻すのは非常に困難なうえ、身代金を支払っても元に戻る保証はありません。

ランサムウェアによるセキュリティインシデントを防止するためには、以下のような対策を講じて感染を防ぐことが重要です。

● ウイルス対策ソフトの利用

● OS・アプリケーションの修正プログラム・パッチの適用

● データのバックアップを取得しておく

事前対策を徹底しておくことで、ランサムウェアによる被害を最小限に抑えられるでしょう。

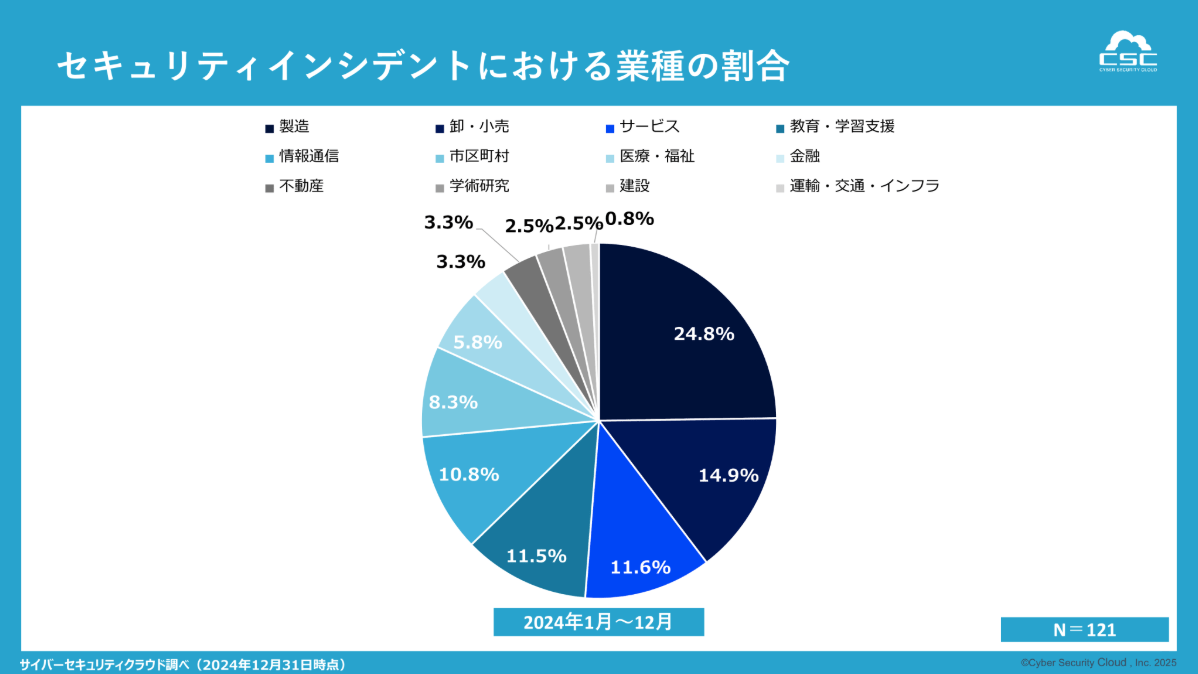

株式会社サイバーセキュリティクラウドの調査によると、セキュリティインシデントがもっとも多い業種は製造業と報告されています。続いて卸・小売業の割合が14.9%と高くなっています。

ここでは、製造業や卸・小売業が狙われやすい理由やセキュリティインシデントの対策について解説します。

製造業や小売業では、業務の自動化やIoT化、クラウド導入が進んだことにより、ネットワークがサプライチェーン全体に広がっています。利便性が増した一方で、攻撃対象の範囲が広がってしまい、1社でも被害に遭うとサプライチェーン企業全体に影響を及ぼすリスクがあります。

製造業は規模の大きさから操業停止になるリスクが高いため、ランサムウェア攻撃に屈する企業も少なくありません。

卸・小売業はPOSシステムやECサイトなど、顧客情報や取引データを多数取り扱うため、攻撃者にとって価値の高い標的となります。実際に個人情報漏えいの件数は卸・小売業がもっとも多いと報告されています。

製造業や卸・小売業がよく狙われる理由は、デジタル化が進んだことによるサプライチェーン全体のリスクが大きくなったことが原因と考えておきましょう。

製造業や卸・小売業におけるセキュリティインシデントの対策には、ネットワークセキュリティの見直しが有効です。

特に製造業では、IoTやOTの導入が進み、ITと工場設備が接続されることで、攻撃対象が制御端末にまで広がるリスクにつながっています。そのため、ネットワーク監視を常時おこなうSOCを活用するなど、ネットワークと制御端末をつなぐ経路に対して攻撃を検知・対策する仕組みに注力するべきです。

また、ネットワークセキュリティは自社のみではなく、サプライチェーン全体の意識を向上させる必要もあります。大企業であっても、取引先のセキュリティが甘ければ、突破口として侵入されるリスクが高くなるでしょう。

製造業や卸・小売業は、サプライチェーン全体のセキュリティ対策を意識し、セキュリティインシデントの発生を未然に防ぎましょう。

デジタル化の進んだ現代では、セキュリティインシデントはどのような企業でも直面する経営課題です。特に製造業や卸・小売業は、サプライチェーンの広がりや多くの個人情報を取り扱うため、サイバー攻撃の標的になりやすい傾向があります。

セキュリティインシデントを防ぐためには、サプライチェーン全体でネットワークセキュリティを見直す必要があります。

また、不正アクセスや人為的ミス、ランサムウェアといった特に頻度の多いセキュリティインシデントに関する対策も重要です。自社の情報資産を守るためにも、セキュリティインシデントの対策を徹底しましょう。

著者:成田 大輝

事業会社の情シスとして入社し、社内システム開発のPJや約40事業所のヘルプデスク、ITインフラ整備、情報セキュリティ対策を担当。現在は、株式会社ウェヌシスを立ち上げ、代表取締役として情シス向けの研修事業やコンサルティング事業、BPO事業を展開している。

(TEXT:成田 大輝、編集:藤冨)

月曜日の朝にお送りする「情シス『目』ニュース」では、日々発信されるさまざまなトピックスを情シス・エンジニアの方々向けに「再解釈」した情報を掲載中。AI、働き方、経済など幅広いニュースをピックアップし、業務に役立つほか、つい同僚に話したくなる面白い話題まで身近で自分事化しやすくお届けします。

本特集はこちら30秒で理解!フォローして『1日1記事』インプットしよう!