IPAが無料公開した「セキュリティインシデント対応机上演習教材」とは何か?

ランサムウェア対応を題材にしたその教材の内容と、公開の背景にある狙いを見てみましょう。

近年は中小企業もサイバー攻撃の標的となり得るため、インシデント対応の事前準備と演習の重要性が高まっています。実際にセキュリティインシデント(サイバー事故)が発生した際、被害と影響を最小限に抑え事業を継続するには、平時から対応体制と手順を整備し、発生を想定した訓練をしておくことが不可欠です。こうした背景のもと、IPAはこれまで中小企業を対象にインシデント対応の机上演習を開催してきましたが、より多くの組織で実施できるよう演習教材とマニュアルを公式サイトで公開しました。

IPAの演習教材は、ランサムウェア感染のインシデント発生を想定したシナリオにもとづいて作成されています。一般企業(主に中小企業)向けと医療機関向けの2種類のシナリオが用意されており、どちらも近年実際に起きたランサムウェア被害事例が参考にされています。教材の構成は座学パート+演習パートの二部構成です。

まず座学パートで、IPA発行の「中小企業のためのセキュリティインシデント対応手引き」に沿って基本的なインシデント対応の流れを学びます。続く演習パートでは、参加者がグループに分かれてランサムウェア感染時の対応方針・具体策をディスカッションし、グループごとに検討結果を発表します。言わばロールプレイ形式のシミュレーションであり、机上で対応手順を疑似体験することで実践力を養う狙いがあります。

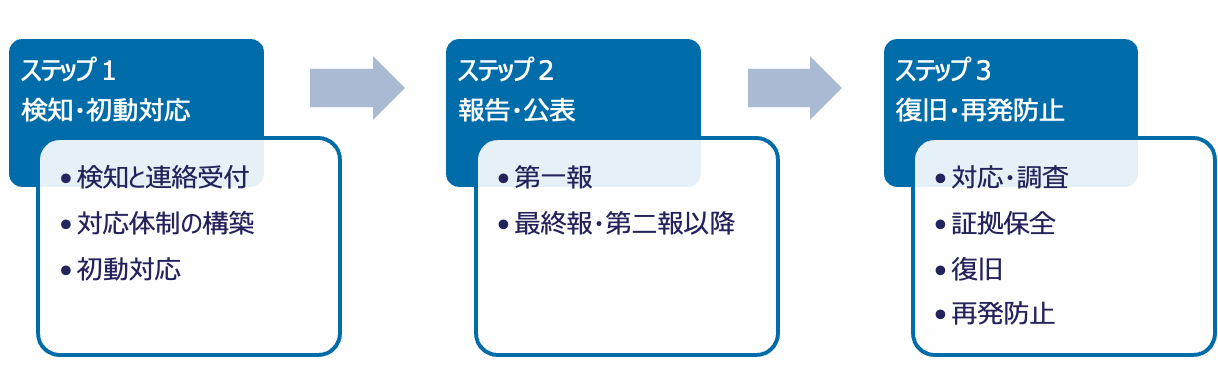

※図: IPA「セキュリティインシデント対応の手順」より引用

IPAの手引きでも示されているように、インシデント対応は「検知・初動対応」「報告・公表」「復旧・再発防止」の段階に分かれます。机上演習教材のシナリオでも、この3つの段階を順に議論し体験する形式になっています。各段階ごとに発生する事象や求められる判断を追体験することで、参加者は対応プロセス全体への理解を深めることができます。

演習用のシナリオ資料は、仮想の企業(または病院)におけるシステム構成や組織体制、そしてランサムウェア感染が疑われる状況の時系列シナリオが盛り込まれています。

参加者には順次新たな状況(イベント)が提示され、初動対応から情報共有・公表判断、復旧対応まで、現実さながらの意思決定を求められます。こうした演習を通じて、自社の対応手順や役割分担の妥当性を検証し、課題を洗い出すことが可能です。

教材の特徴が分かったところで、次は情シスがこの机上演習教材を実際に職場で活用するポイントを解説します。現場で効果的に運用し社内のセキュリティ対応力を高めるための工夫を見ていきましょう。

まず、演習を自社で実施するには周到な事前準備が欠かせません。演習開催にあたっては、ファシリテーター(進行役)の選定とシナリオ内容の把握が重要です。情シス担当者がファシリテーターを務める場合でも、必ず事前にマニュアルに目を通し、タイムスケジュールや各フェーズの狙いを理解しておきましょう。

演習を円滑に進行するために、シナリオの前提情報(会社の規模・組織図、システム構成、利用中のサービスなど)を参加者に共有することも大切です。ファシリテーターはディスカッション中、各グループの議論状況を見守りつつ適宜ヒントを提供し、偏った意見ばかりにならないよう促す役割を担います。時間内に結論をまとめられるよう誘導します。

各グループの発表後には、マニュアルで提示されている模範解答例や対応フロー図を参照しながら講評し、自社の現状の対応手順とのギャップを議論すると効果的です。 実施後の事後作業(振り返り)も演習の重要な一環です。演習で出た課題や反省点を記録し、経営層や関係部門と共有しましょう。

演習の目的は単なる疑似体験ではなく、自社のセキュリティ耐性を実際に強化することにあります。演習で得られた知見を放置せず、是非現場のルール整備や社員教育に反映させてください。

社内で机上演習を成功させるためには、参加メンバーの選定や組み合わせにも工夫が必要です。IPAの教材は主に情シス向けに作られていますが、実際の演習には是非経営層や各部門の管理職にも参加してもらいましょう。TTXの目的の一つは関係者間のコミュニケーション強化であり、日頃ITに関わらない部署ほど演習から得られるものが大きいからです。システム担当者だけでなく総務・法務・広報・事業部門など横断的なチームで取り組むことで、組織全体の対応力向上につながるとしています。

グループ分けを行う際は、各グループに適度な知見のバランスを持たせることを意識しましょう。理想的には1グループあたり4〜6人程度とし、その中にセキュリティ知識が豊富なメンバーを最低2名配置すると議論が活性化しやすくなります。1名しか詳しい人がいないと、その人が「先生」になって他のメンバーが聞いているだけ…という構図になりがちだからです。知見のあるメンバーのうち1人はファシリテーター役に徹して議論を仕切るようにし(自分の意見ばかり話すのではなく全員に発言を促す)、もう1人は積極的な議論の火付け役として動いてもらうと良いでしょう。

IPAの「セキュリティインシデント対応机上演習教材」は、情シスが主導して現場の対応力を高める有効なツールです。単なる座学では得られない「実践的な気付き」と「部署を越えた対話」が、真のセキュリティ文化を育てる切っ掛けとなるでしょう。組織全体でサイバーリスクに備える体制を構築し、安全な未来のために、今できる準備を一歩ずつ進めていきましょう。

著者:犬を飼ってるゴリラ

大手IT企業に入社し、フロントエンド、PFシステムの開発に従事。その後、IaaSサービスなどの各種サービス事業開発に携わったのち、大手HR・販促事業会社に転職した。2018年にMBAを取得し、現在も国内大手メーカーの新規事業企画、プロダクトオーナーなどを担っている。

(TEXT:犬を飼ってるゴリラ、編集:藤冨)

月曜日の朝にお送りする「情シス『目』ニュース」では、日々発信されるさまざまなトピックスを情シス・エンジニアの方々向けに「再解釈」した情報を掲載中。AI、働き方、経済など幅広いニュースをピックアップし、業務に役立つほか、つい同僚に話したくなる面白い話題まで身近で自分事化しやすくお届けします。

本特集はこちら30秒で理解!フォローして『1日1記事』インプットしよう!