INDEX

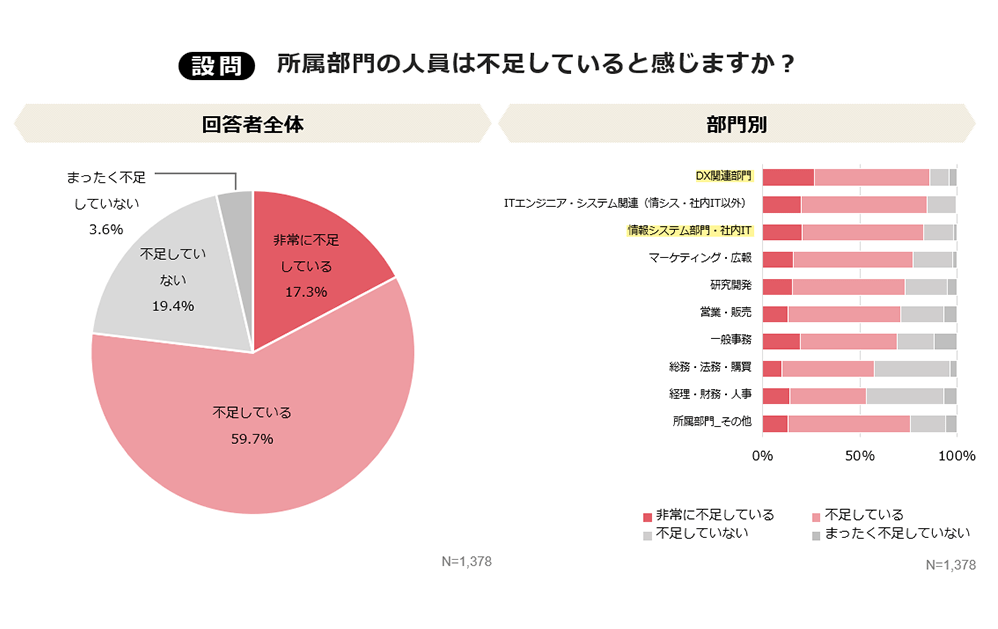

ITサービスを幅広く展開する、株式会社インターネットイニシアティブ(IIJ)は、2025年4月に企業の人材状況に関するアンケートを実施し、2025年6月にその結果をまとめた資料「情シス・DX部門の人材不足に関する調査」を公開しました。調査のテーマは情シス・DX部門における人材不足ですが、アンケートの対象は全社の各部門で、有効回答数は1,378件でした。

調査結果から、情シス部門をはじめとするIT系部門で、多くの人が人材不足を感じていることが明らかになりました。具体的には、「所属部門の人員は不足していると感じますか?」という問いに対し、「非常に不足している」「不足している」と回答した割合が特に高かった部門が、下記の部門でした。

■DX関連部門

■ITエンジニア・システム関連(情シス・社内IT以外)

■情報システム部門・社内IT

※部門名はいずれもIIJの発表資料に基づく

※出展:IIJ「情シス・DX部門の人材不足に関する調査」

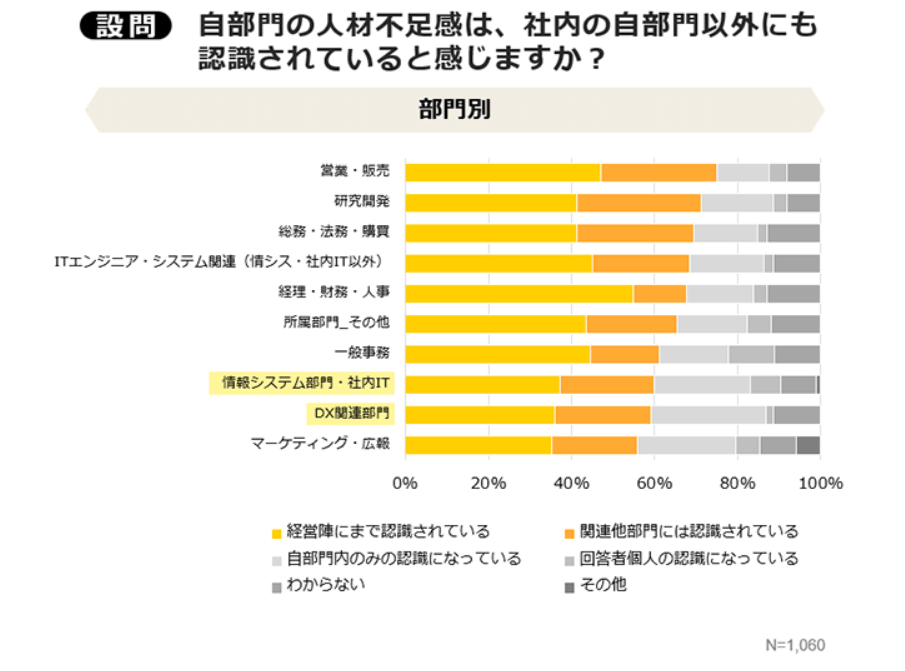

また、人材不足を強く感じている部門ほど、その課題が経営陣や他部門で認識されていないと感じていることが明らかになりました。具体的には、「自部門の人材不足は、社内で自部門以外にも認識されていると感じますか?」という問いに対し、「経営陣にまで認識されている」「関連他部門には認識されている」と回答した割合が特に低かった部門が、下記の部門でした。

■マーケティング・広報

■DX関連部門

■情報システム部門・社内IT

※部門名はいずれもIIJの発表資料に基づく

※出展:IIJ「情シス・DX部門の人材不足に関する調査」より引用

この調査結果は、あくまで回答者の主観に基づいたものであり、必ずしも実際の状況を正確に反映しているとは限りません。

とはいえ、社内で人材不足の課題がどのように認識されているかを把握し、その認識のズレを埋めようとする努力は非常に重要です。また、情シス部門の人材不足が社内で認識されにくい側面も存在します(詳細は後述します)。

本記事では、「情シス部門の人材不足は社内で認識されていない傾向がある」という前提のもと、話を展開していきます。

そもそも、なぜ情シス部門では人材不足が大きな課題となるのでしょうか。

その理由としてまず挙げられるのが、社会全体における慢性的なIT人材不足です。企業間でのIT人材の採用競争は激化しており、優秀な人材を確保するためのコストも年々上昇しています。

さらに、業務範囲の拡大も理由として挙げられます。従来からある、ITインフラや各種システムの運用・保守、PCキッティング、セキュリティ対策、ヘルプデスクなどの役割に加え、クラウド対応やDX推進、働き方改革に伴うIT環境の整備など、多岐にわたる役割が求められるようになりました。

加えて、IT技術の進化スピードが非常に速いことも理由として挙げられます。日々進化していく技術に対応するためには、継続的な学習が欠かせません。

人材の確保が難しい中で業務が増え、かつ学び続ける必要もある——こうした状況が、人材不足という状況を生み出しているのです。

情シス部門の人材不足を解決するためには、何よりも経営陣の理解を得ることが不可欠です。そこで押さえておきたいのが、「なぜ情シス部門の人材不足が経営陣に認識されにくいのか」という点です。主な理由として、次の3つが挙げられます。

まず、「業務内容や成果が見えにくい」という理由が挙げられます。

たとえば、営業部門であれば売上、開発部門であればプロダクトのリリース、経理部門であれば決算書類の作成といったように、各部門は成果を目に見える形で示すことができます。それだけ、社内で存在感や評価を得やすい傾向にあります。

一方、情シス部門は、「システムやサービスを安定稼働させる」「社員が快適に働けるIT環境を整える」といった裏方の仕事が多いです。こうした仕事は、企業活動において欠かせないものですが、トラブルが発生しない限り、その存在が意識されにくい傾向があります。

つまり、「何も起こらない状態」を維持すること自体が成果であるにもかかわらず、それが「当たり前」と見なされてしまうことで、日々の努力が見過ごされてしまうのです。結果として、「成果があっても見えにくい」「人材不足で忙しいのに気づかれない」という構造が生まれることになります。

次に、「経営陣がITに詳しくない場合がある」という理由が挙げられます。

経営陣の多くは非IT出身で、ITや自社システムなどに関する知識やリテラシーが十分とはいえないケースが少なくありません。そのため、情シス部門の業務の重要性や必要な投資について理解を得るのが難しい場合があります。特にCIO(最高情報責任者)が不在の企業では、その傾向が顕著です。

また、情シス部門側が理解を促そうと働きかけても、IT分野には聞きなれない用語や複雑な概念が多く、非専門家にとっては内容を正しく理解すること自体が高いハードルになります。

こうした要因が重なり、情シス部門の課題が経営陣に正しく伝わりにくくなっているのです。

最後に、「経営陣と対話する機会や時間を確保できない」という理由が挙げられます。

情シス部門は、日々発生する問い合わせ対応やトラブルシューティング、ベンダー対応、新技術の調査・学習など、目の前の仕事に追われやすいため、経営陣と対話する機会や時間を確保しにくい傾向があります。多忙な日々の中では、どうしても、「将来に向けた業務」よりも「今すぐ対応が必要な業務」が優先されがちなのです。

また、そもそも経営陣側にも十分な時間的余裕がないため、双方のスケジュールが合わず、すれ違いが続きやすいという事情もあります。

仮に、情シス部門の人材不足が解決されなければ、どうなるでしょうか。

限られた人材と時間の中で多くの業務をこなさなければならないため、次第に「余裕がない」「疲労が蓄積する」「十分に休めない」といった状態が常態化します。これが続くと、健康面での問題やモチベーションの低下を招く可能性が高まるでしょう。

さらに深刻なのは、将来を見据えた投資的な活動が後回しになることです。システムの老朽化や技術的負債の蓄積が進み、やがてはシステム・サービス停止や重大なセキュリティインシデントといったトラブルが発生しやすくなるでしょう。

つまり、情シス部門の人材不足の課題が放置されることは、単なる部門内の問題にとどまらず、社内全体の問題へと発展していくのです。

では、経営陣から理解を得るためには、具体的にどうすればよいのでしょうか。次の3つのアプローチが効果的です。

まず、情シス部門の業務量を定量的に示すことが非常に効果的です。たとえば、社内PCの初期設定にかかる工数、システムの稼働率、ヘルプデスクの対応件数、未然に防いだサイバー攻撃の件数などです。あわせて、たとえば「システム老朽化により特定のサービスが停止した場合の損失額」など、現行レベルの対応を実施できなかった場合に想定される損害も伝えることで、情シス業務の重要性を直感的に理解してもらいやすくなります。

他社の情シス部門の人員体制を共有することも効果的です。たとえば「自社は社員300人に対して情シス担当者が5人である一方で、ある他社は同規模の会社でありながら情シス担当者は15人」など。特に、情シス部門に適切な投資を行い、業務効率や売上向上などを実現させた企業の事例は説得力のある材料になります。

経営課題と結びつけて情シス部門の価値を示すことも効果的です。たとえば、業務効率化や顧客満足度向上、データ活用、DX推進といった経営層が関心を寄せるテーマについて、情シス部門がどのように貢献できるかを具体的に示すことで、「経営目標の達成に貢献する存在」として認識されやすくなります。その結果、予算配分も「コスト」ではなく、「投資」として扱われるようになるでしょう。加えて、経営陣が注目している領域や関心事項をあらかじめ把握しておくことで、より効果的なメッセージを作り出しやすくなります。

経営陣に情シス部門の課題を正しく理解してもらうためには、伝え方も工夫したいところです。次の3つのポイントを意識すると伝わりやすくなります。

経営陣と直接対話できる時間は限られているため、タイミングと場を工夫することが重要です。業務の合間に急に話を持ちかけても、相手の注意が他に向いていたり、落ち着いて対話をする余裕がなかったりするケースが少なくありません。

理想的なのは、あらかじめ設定されている定例会議や報告会、経営会議などの場を活用することです。こうした場であれば、経営陣も仕事の一環として集中して耳を傾ける姿勢が整っているため、こちらの伝えたい内容も届きやすくなります。

経営陣と直接対話する機会を持てない場合、イントラネットや社内報、社内SNSなどを活用して情報発信することも効果的です。短時間で読める内容や、娯楽としても楽しめるような内容にすることで、多忙な経営陣の目にも留まりやすくなります。

経営陣は、必ずしもITの専門家ではありません。そのため、難解な技術用語や業界特有の言い回しを多用すると、内容が正しく伝わらなかったり、興味を失われたりするおそれがあります。なるべく平易でわかりやすい言葉・表現を使うようにしましょう。また、図やイラストを活用するのも効果的です。視覚的な情報があることで、複雑な内容も直感的に理解してもらいやすくなります。

情シス部門の人材不足は、単なる業務上の課題にとどまりません。企業全体の安定稼働や持続的成長に直結する重要なテーマです。そのため、情シス部門の人材不足が解決されない場合、企業全体の大きな問題に発展しかねません。その危機感が社内で共有されていない場合は、情シス部門側から積極的に伝えていく必要があるでしょう。情シス部門には、IT技術だけでなく、「伝える技術」も求められるのです。「見えにくいからこそ見せる努力をする」「分かりにくいからこそ分かってもらう努力をする」。こうした姿勢を持つことが、経営陣の意識を大きく変えるきっかけになるはずです。

著者:松下一輝

千葉大学大学院修了後、大手SIerに入社。通信キャリアを担当する部署にて、主に業務システムの設計・開発に従事する。業務を通じて徐々に説明スキル・プレゼンスキルが評価されるようになり、顧客企業(主に情シス部門)に対する提案ソリューション説明や自社製品紹介なども任されるように。やがて「伝えること」への関心が高まり、フリーのライター/ジャーナリストに転身。現在、IT分野やビジネス分野を中心に、各種メディアで記事を執筆している。

(TEXT:松下一輝、編集:藤冨啓之)

月曜日の朝にお送りする「情シス『目』ニュース」では、日々発信されるさまざまなトピックスを情シス・エンジニアの方々向けに「再解釈」した情報を掲載中。AI、働き方、経済など幅広いニュースをピックアップし、業務に役立つほか、つい同僚に話したくなる面白い話題まで身近で自分事化しやすくお届けします。

本特集はこちら30秒で理解!フォローして『1日1記事』インプットしよう!