INDEX

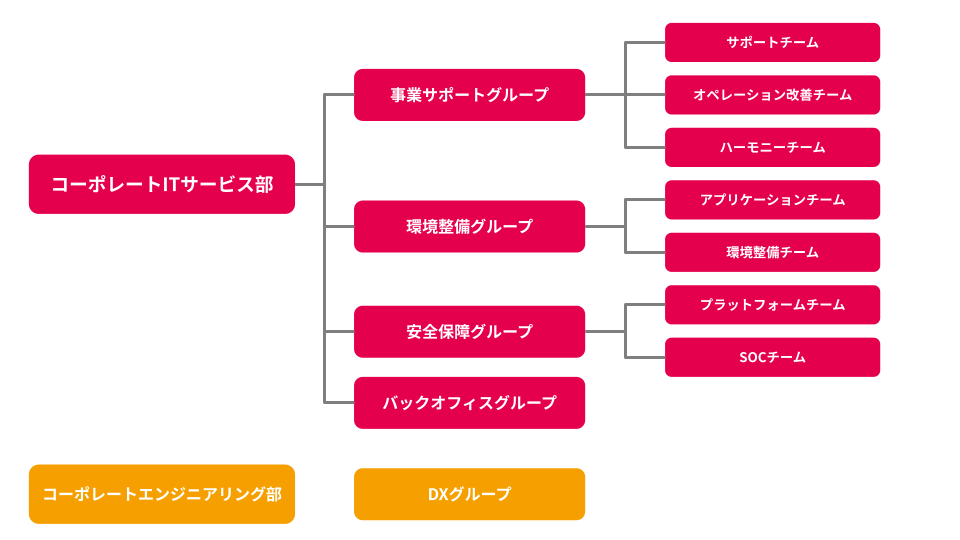

もともとMIXIの情シス部門にあたる「社内IT室」という部室があったが、会社の成長と役割の拡大に伴い、現在は大きく2つの部署に分かれている。一つはDX推進などを担う「コーポレートエンジニアリング部」、もう一つが、堀内さんが所属する「コーポレートITサービス部」だ。2025年9月現在、両部署合わせて、社員が29名、常駐している派遣/委託メンバーが47名という体制となっている。

「コーポレートITサービス部」は、社内のITインフラの構築・運用やヘルプデスク業務を担う、いわば会社のIT基盤を支える根幹となる。その中で堀内さんは、「事業サポートグループ」のマネージャーとして、複数のチームを束ねる役割を担う。

その担当範囲は広く、PCや周辺機器の管理や従業員からの問い合わせに対応する「サポートチーム」、入退社や異動に伴うアカウント管理、部内の業務の自動化を推進する「オペレーション改善チーム」、海外事業や増加するグループ会社を支援する「ハーモニーチーム」を統括する。現在はサポートチームのリーダーも兼務しており、現場の最前線に立ちながらも、メンバーからのボトムアップのアイデアを後押しするという。

「基本的には、各チームのリーダーに業務の進め方や方針は任せています。私の役割は、その最終的な責任を持つことだと考えています。ですから、もちろん各チームが取り組んでいることは常に把握していますし、いつでも相談に乗れるようにしています」(堀内さん)

MIXIは、ここ数年で事業のグローバル展開と、M&Aによる事業拡大の戦略を推し進めている。多様な企業がグループに参画する中で、情シス部門は新たな課題に直面している。課題は大きく分けると二つある。

一つ目は、海外拠点とのコミュニケーションと責任の線引きの難しさだ。堀内さんによると、単に英語力が求められるだけでなく、これまでになかった知識、例えば現地の文化や法律への深い理解が不可欠になっているという。特に、事業内容が各国の文化や法律と密接に関わる場合、その影響はITシステムの細部にまで及ぶ。

株式会社MIXI はたらく環境推進本部 コーポレートITサービス部 事業サポートグループ 堀内 佳苗さん

「例えば当社にはベッティング関連事業があるのですが、国によって賭け事やそれに関わる雇用に対する考え方が全く異なります。そうした違いが、アカウント管理のルール、例えば『どのタイミングでアカウントを停止するか』といった細かい部分にまで影響してくるんです。そうなると、人事など他部署との責任範囲の線引きも難しくなってきます。部門間で仕事を押し付け合うような形にはならないよう、丁寧なコミュニケーションを意識しています」(堀内さん)

もう一つの大きな課題が、M&Aでグループに加わった企業のシステム統合だ。MIXIでは、画一的な統合は行わず、事業の多様性に合わせて柔軟な判断を下している。例えば、スポーツチームのように、本社とは事業内容が大きく異なる会社もグループに存在するため、強制的に本社システムに統合するのではなく、その両者にとっての最適を考える。その判断の拠り所となるのが、本社事業との関連性の深さだ。

「システム統合の最終判断には、『本社事業とどれだけ密接に関わるか』という観点が大切です。共同で事業を進めるのか、それとも独立して事業を行うのか。その観点から、会社として統合の是非を判断します。私たち情シスは、そのための判断材料を提供したり、ロジック作りをしたりといった役割を担っています」(堀内さん)

MIXIの特徴として、現場の主体性を重んじるボトムアップ文化が挙げられる。情シス部門のスタンスもその文化を色濃く反映しており、「IT環境は情シスが提供し、使い方は各事業部に任せる」というのが基本だ。この方針は、現場のスピード感を最大化する一方、各部門が個別にツールを導入する、いわゆる「野良ツール」の状態を生みかねない。

しかし、MIXIではその状態を頭ごなしに禁止するのではなく、安全な範囲で現場の活用を促すアプローチをとっている。

「事業部からの要望に対しては『環境は提供するので、各事業部で適切に利用してください』というスタンスが基本ですね。私たちの役割は、ルールで禁止することではなく、『ガードレールを設けること』だと考えています。新しいツールを導入したいという相談があれば、それが会社にとって適切か、セキュリティ上の懸念はないか、という点は必ずチェックします。その安全確認が取れたら、あとはどうぞという流れです」(堀内さん)

もちろん、自由なツール導入が非効率を生むこともある。各事業部がバラバラに同じツールを契約し、コストが重複してしまうケースも実際に発生するという。その場合は、契約の重複が見えてきた段階で情シスが介入する。具体的には、情シス側でまとめて契約することでコスト低減を図り、一括管理にすることで、コストと管理体制の最適化を図る。

まずは現場が必要なツールをスピーディーに使い始め、全体像が見えてきた段階で情シスが介入して最適化する。このサイクルを可能にしているのが、セキュリティ基盤だ。

「各事業部で導入したツールのアカウント管理は現場任せになっていますが、すでに導入、提供しているSSO(Okta)との連携により退職者のアカウント削除漏れなどのリスクヘッジは図られています。また、SSO経由でログインする仕組みを整えることで、各ツールへのアクセスは一定のセキュリティが担保できると考えています」(堀内さん)

MIXIでは、ChatGPT EnterpriseやGoogle Agentspaceといった先進的なツールを、いち早く導入している。ここでも情シスの役割は、厳格な管理者ではなく、あくまで環境の提供者だ。安全な環境とライセンスを提供し、具体的な活用方法は社員一人ひとりの創意工夫に委ねるという「民主化」アプローチをとっている。

そんな中で、情シスが全社的なAI活用で目指す当面の目標は、業務の高度化そのものではなく、その土台となる情報基盤の整備にある。

「一番の目標は、社内に散らばってしまったナレッジの集約です。現状は様々なツールに情報が点在してしまっているので、AIを使ってそれらを横断的に検索できるようにしたい。『Agent to Agent』などを用いて誰もが必要な情報にすぐにたどり着ける環境を整えることが、今の大きなミッションです」(堀内さん)

専門的な業務知識が必要な、いわゆる「業務の高度化」は、現場のプロフェッショナルである事業部自身が中心となって考える。情シスは、そのための土台となる情報アクセス環境を整備する。これもまた、MIXIのボトムアップ文化を支える、役割分担の表れと言えるだろう。

とはいえ、情シス部門が、ナレッジの集約以外に生成AIの活用を検討していないわけではない。例えば、ヘルプデスクのAI化は、まさに堀内さんが中心となり推進しているAI活用のプロジェクトの一つである。社内のナレッジをAIに学習させ、AIがヘルプデスクへの問い合わせに自動回答できる世界を目指す。現在居室内に設置されている対面のヘルプデスクカウンターをバーチャル化する新しい試みも検討中であるという。ほかにも、議事録の作成や要約にGeminiを利用したり、オンボーディングにもAIを活用し、工数削減に繋げている。

インタビューの最後に、堀内さんは自身の今後の展望と、全国の情シス担当者への想いを語ってくれた。堀内さんは現在「みんなで話そうコーポレートIT」というMIXI主催のイベント運営に携わっているが、今後イベントの主催だけでなく、様々なコミュニティに積極的に参加し、知見を広げたいという。

その背景には、これまでの経験をもとにした、情報共有の重要性に対する想いがある。そして、少人数で奮闘しているケースも多い企業の情シス担当者に向けて、こうメッセージを送る。

「『仲間はいるよ』と伝えたいです。私自身も前職で一人情シスを経験した時から活用していますが、今はSlackのコミュニティなど、社外に相談できる場がたくさんあります。他社の事例は、すぐに自社で使えなくても、必ず後から『あの時の話、今のうちの状況なら参考にできる』というタイミングが来ます。情報共有によって助けられることは本当に多いので、悩んでいる人は、ぜひそういった場に一歩踏み出してほしいですね」(堀内さん)

AIの登場により、いずれヘルプデスクなどのあり方は大きく変わり、情シスの一部の仕事は代替されるだろう。堀内さんも「究極的には情シス部門がなくなるのが理想かもしれない」という意見にすら共感を示す。しかしそれは、悲観的な未来ではない。

「これからは、情シスの私たち自身が『どう生きていくべきか』を真剣に考えなければなりません。人と人とのコミュニケーションで本当に必要なものは何か。定型業務から解放された先に、情シスとして提供すべき本質的な価値は何か。その答えを探していく必要があると感じています」(堀内さん)

変化の激しい時代において、情シス担当者一人ひとりが、自らの役割を再定義していく。その挑戦の先に、企業の未来を切り拓く、新しい情シスの姿があるはずだ。

・情シスは、ルールで縛るのではなくガードレールを設置する

・事業の多様性に合わせた柔軟な判断が大切

・AI時代、情シスは自らの価値を問い、役割を再定義する

■株式会社MIXIについて

株式会社MIXIは、「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」をパーパスに掲げ、国産SNSの草分けであるmixiを起点として、デジタルエンターテインメント、スポーツ、ライフスタイルの各領域で多彩な事業を展開する。

30秒で理解!フォローして『1日1記事』インプットしよう!