なんと情シスのための特別空間が!「Japan IT Week 春 2025」内「情シス応援パビリオン」ですべての情シスは、知り・考え・繋がろう! | 情報システム部門を刺激するメディア 情シスのじかん

情シスのじかんは同企画の公式メディアパートナーを務め、現地取材を実施。本記事では、イベントを通じて得た知見や参加者の生の声を交えながら、情シス関係者が押さえるべきポイントを紹介する。

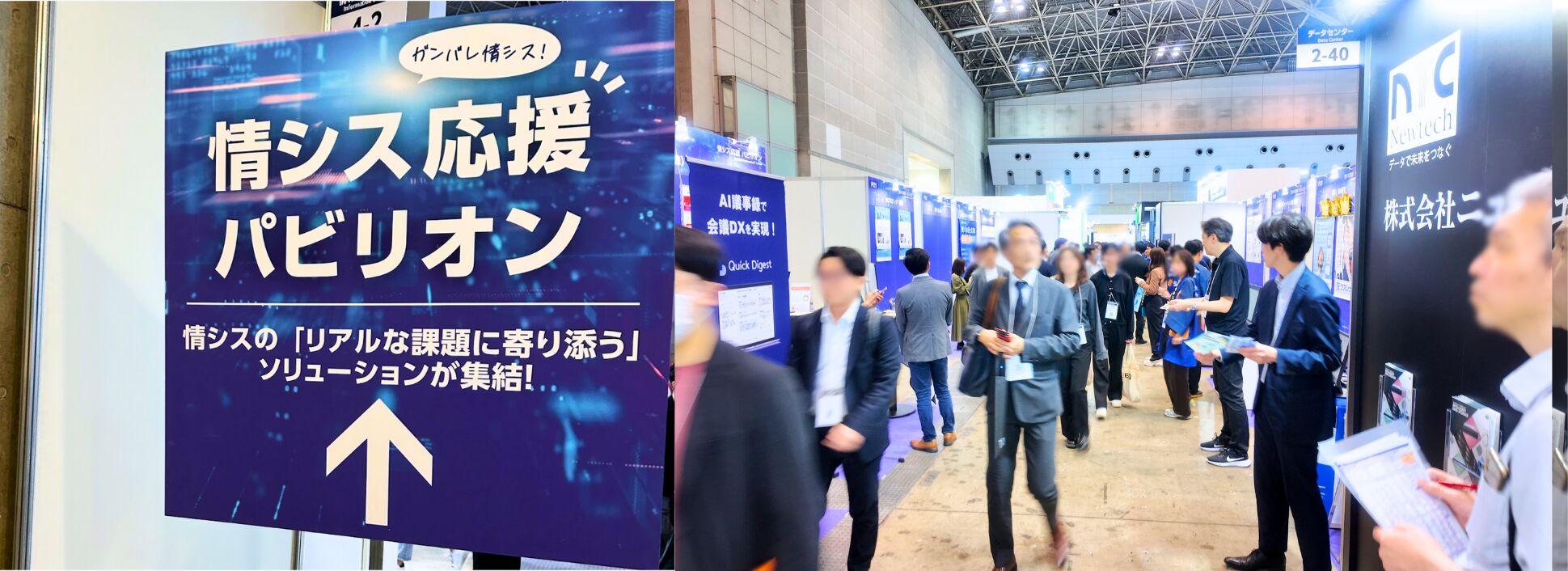

28社のソリューションが並ぶ出展ブースには多くの人々が行き交っていた

「情シス応援パビリオン」は、Japan IT Week 春 2025内に設置された情シスを応援するための特別展示企画である。28社が情シスの業務負担を軽減するソリューションを披露し、来場者は相談や交流を通じて課題解決のヒントを得られる。

筆者が足を踏み入れたのは2日目、24日の15時頃。出展ブースやセミナーには人の流れが途絶えず、30代〜40代と思われる層を中心に、若手からシニアまで幅広い年齢層の来場者が行き交っていた。各ブースは距離が近く、「ちょっと聞いてみよう」と気軽に立ち寄れる雰囲気が印象的だった。

また、フリーWi-Fiやドリンクが用意された「情シスのたまり場」や、情シスの悩みを打ち明けられる「情シスの悩み相談所」が併設し、展示・学び・交流を一気通貫で体験できる構成が魅力的である。来場者はセッションの合間にラウンジに立ち寄りながら、情シス関係者と自然に交流できる。

左:情シスのたまり場、右:情シスの悩み相談所

写真左)メディアパートナーも務める「情シスマン by USEN GATE 02」を運営する株式会社USEN ICT Solutionsの村上さん、大幡さん

写真右)情シスの悩み相談所で対応する情シスSlack(corp-engr) の谷口さん、佐藤さん、吉田さん

加えて、「情シス応援カンファレンス」では、24日に「情シスの仕事をどう経営陣に伝えるか」をテーマにした対談が、25日には「ひとり情シスに役立つノウハウ」に焦点を当てたセッションが開かれた。24日には「情シスオフ会」も開催され、会場の熱気はさらに高まった。

ここからは、24日に実施された「情シス応援カンファレンス」の対談の内容と、「情シスオフ会」の詳細をさらに掘り下げて紹介していく。

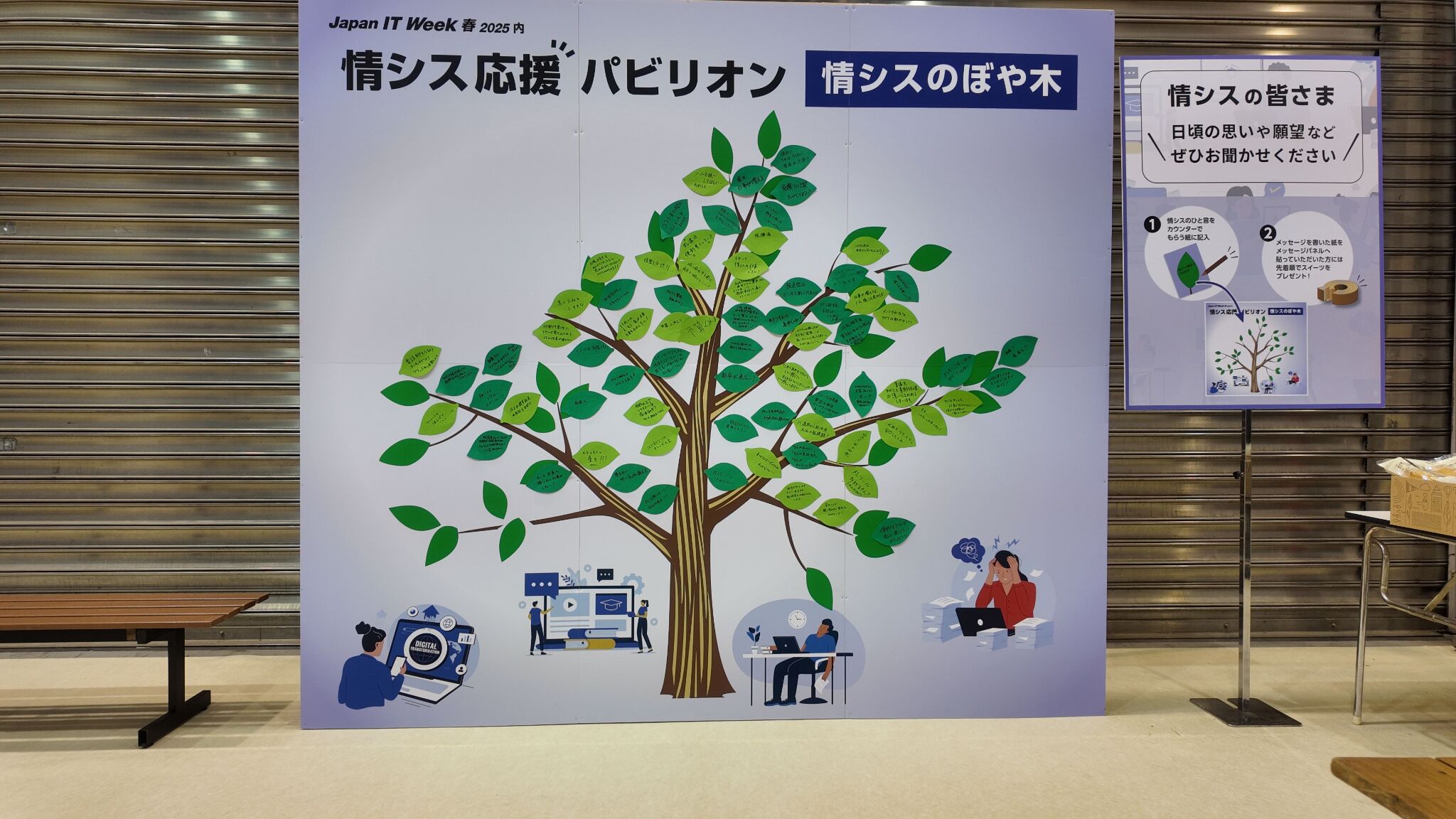

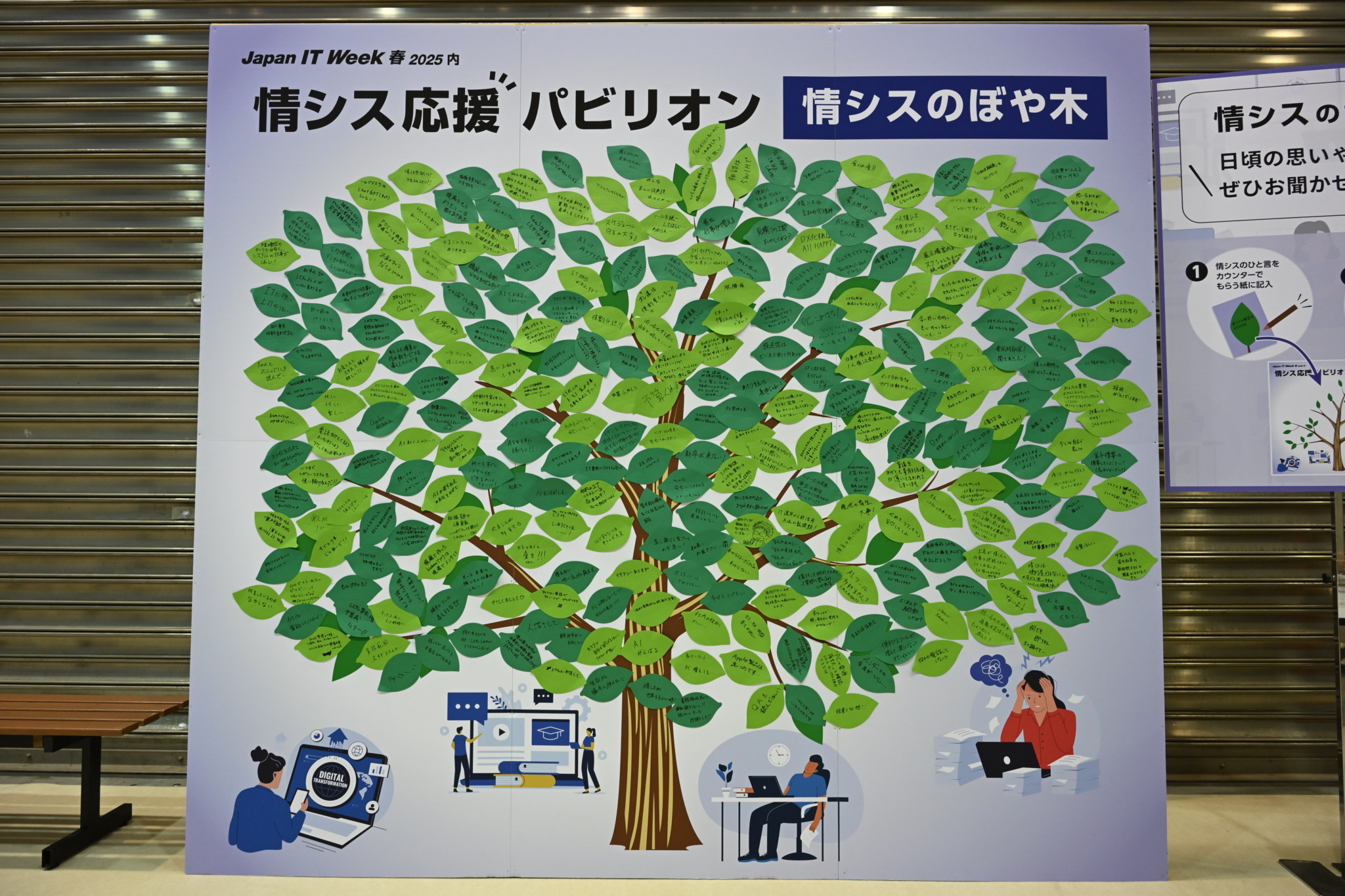

「情シスのぼやき」は、来場者が付箋に悩みを記し“ぼや木”に貼り付ける参加型コーナーである。情シスのたまり場内に設置され、カンファレンス会場にも持ち込まれた。

情シスの日頃の思いを書き込むために設置された「情シスのぼや木」

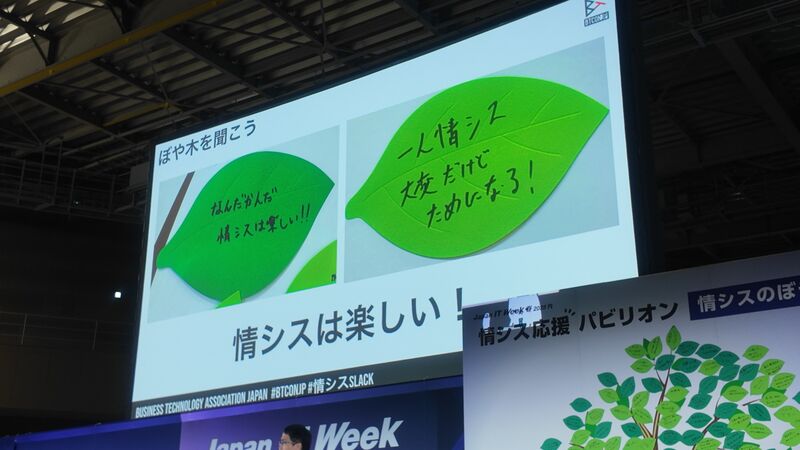

24日の「情シス応援カンファレンス」では、この”ぼや木”の声をもとに、日本ビジネステクノロジー協会の岡村 慎太郎氏と引田 健一氏が経営層へのアプローチ方法の工夫を語った。

対談で取り上げられた”ぼやき”は、以下の6つ。

①経営層の理解が得られずソリューションを導入できない

②稟議を上げても「費用対効果が薄い」と言われてしまう

③興味深いツールは多々あるが、新規導入が厳しいと感じる

④経営層との時間が取れず、確認事項や取り組みを共有できない

⑤少しでもいいので自分で調べて欲しい

⑥同情するなら予算をくれ

これらのぼやきからも、経営層とのリアルなコミュニケーションの課題が感じられる。

経営層へのアプローチを語る、岡村氏と引田氏

岡村氏はまず「経営層の理解が得られないのであれば、自分たちが経営層を理解しにいく必要がある」と指摘する。

単に「工数が◯%削減できます」と目先の効率化を強調するのではなく、自社の事業計画や売上規模、投資原資を把握し、将来の人件費や機会損失を削減できるシナリオを語ることが重要だ。たとえば「3年後に従業員数が200人から500人になる予定があるとして、今から取り組みを進めれば情シス増員は不要だ」という具合である。さらに、取引先などの外部のパートナーやステークホルダーを巻き込むことで、現場を動かした事例も紹介した。

費用対効果を語るうえでは、PoC(概念実証)で小さな成功をつくり、実データを提示することが近道となるだろうと岡村氏は続ける。

「面白そうだから導入したい」ではなく、トライアルで性能を立証し、成果をもとに稟議を上げる。これなら経営層も判断しやすい。「個人で購入し、自腹で検証結果を示して承認を得たこともある」という裏話も披露しつつ、あくまで推奨はトライアルの活用によって効果を元にアプローチする方法だと念を押して伝えた。

続いて引田氏は、時間が取れない経営者との対話術を語った。いわゆるエレベーターピッチと呼ばれるような、隙間アプローチが効果的だという。

「わたしが過去によくやっていたのは、社長がトイレに立つ際についていき、廊下で話を聞くことですね」

岡村氏もこの考えに同意し、たとえばスマホ1ページに収まる程度の要点資料を準備し、5分だけでも説明して次の正式な機会を取り付ける。決裁者が求めている「専門家の見解」と「判断材料」をいかに簡潔に提示できるかが鍵だと語った。

また「まずは自分で調べてから問い合わせてほしい」というヘルプデスク系の嘆きについては、共感を示しつつも、本質は情報への経路を設計できていない情シス側にもあるかもしれないと岡村氏は指摘する。問い合わせ窓口の設計や社内ポータルの更新を見直すことで、自己解決を促すことができる。

一方、引田氏は「変な操作をされる前に聞いてほしい気持ちも半分はある」と語りつつ、顔と名前を売るコミュニケーションの重要性を説いた。「あの人に聞けばどうにかしてくれる」という信頼感を高めておくことで、将来的に稟議の通しやすさにつながる可能性もゼロではない。

最後に引田氏が引用した付箋は「なんだかんだ情シスは楽しい」。予算や理解の壁はあっても、AIなどの新しい技術に触れながら知識を磨ける点が情シスの醍醐味だ、とエールを送って締めくくった。

最後はあたたかなエールで情シス担当者を勇気づけた

同セッションは、“ぼやき”を単なる愚痴で終わらせず、課題を行動に変えるヒントへ昇華させる場であった。経営を理解し、数字と小さな成功で語り、トップに刺さる提案を行うこと。これが情シスが声を届かせるための工夫であると感じられた。

情シスの“ぼやき”コメントや、オンラインで寄せられるリアルタイムの質問にも終始親身に丁寧に応え、寄り添い続ける両氏の姿が印象的だった

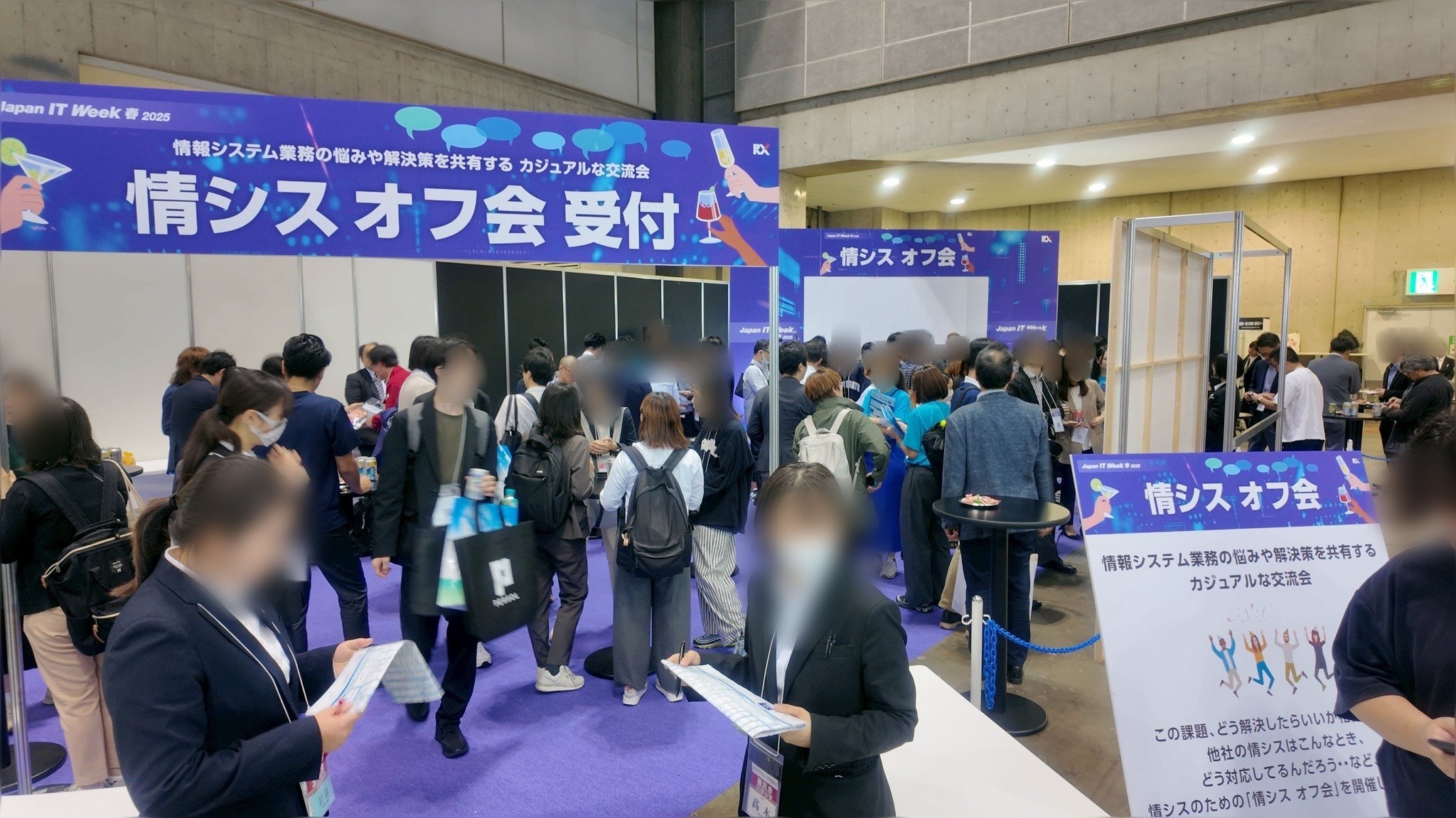

大盛況の「情シスオフ会」の様子

続いて、24日17時に始まった情シスオフ会は、情シスの悩みや解決策を共有するカジュアルな交流会として用意された場だ。当日の会場は多くの人で溢れ、名刺交換や会話が飛び交う大盛況の場となった。

Japan IT Weekの事務局長であり「情シスパビリオン」の仕掛け人でもある、RX Japan株式会社 取締役 経営企画室長 第1事業本部長・岡部憲士氏と乾杯の挨拶を交わす岡村氏

孤独になりがちな情シス同士が、活発に意見を交換する姿はオフ会ならではのもの。筆者も十数人と交流し、さまざまな背景を持った情シス担当者の悩みを直に聞けた。まったく異なるキャリアから情シスへ異動した方、同僚の退職によってひとり情シスになった方など、バックグラウンドの異なる方々と対話ができ、大変貴重な場であったと感じている。

SNS上でも「大変参考になりました」「ひとり情シス仲間が増えた」「参加できて本当に良かった…」といった感想が並び、当日の盛り上がりを物語っていた。

情シスにとって「情シス応援パビリオン」のようなイベントは、自社の課題を捉え、他者の視点を同時に得られる貴重な機会である。現場のリアルな成功事例や失敗談を持ち帰り、今後の情シス業務に活かす場として、積極的にこうしたイベントの機会を活用したいものである。

最後に、はじめは枝しかなかった“情シスのぼや木”は、参加者の付箋で満開となったようだ。

企画からアドバイザーとして関わらせて頂きました。

— hikky (@ken_hikita) April 25, 2025

予想以上にみなさんが情シスのぼや木に書いてくれたりアンケートボードにシール貼ってくれてありがたかったです!#BTCONJP #情シスSlack#情シス応援パビリオン#JapanITWeek pic.twitter.com/u5HIeDUU7N

情シス応援パビリオンは、まさに現場の声を咲かせ、情シス担当者を勇気づけてくれる企画であった。

30秒で理解!フォローして『1日1記事』インプットしよう!